La profunda crisis que le produjeron a Lope de Vega las muertes sucesivas de su mujer, su hijo y hasta un intento de asesinato contra él mismo, la noche del 19 de diciembre de 1611 cuando unos sicarios, a saber por quién fueron pagados, intentaron matarlo, salvándose de milagro, propició un cambio en su trayectoria vital.

Estos hechos le llevaron a una apenada reflexión sobre su agitada y contradictoria vida en la que quiso entender que el sacerdocio conseguiría apaciguarlo, serenar sus impulsos y hacer transcurrir en paz los últimos años de su vida. Fiel a su carácter se puso a la tarea. Acudió a sus muchos agarres y protectores, alcanzó hasta el Papa que fue al cabo, decisivo y el gran disoluto. Los amoríos de Lope no sólo eran públicos, sino pregonados por todos los sitios.

Ordenado en Toledo

El ilustre autor fue ordenado sacerdote en 1614. Lo hizo en la que era su diócesis, Toledo, ciudad en la que residió largos años y por la que siempre tuvo un gran apego. Pero ya en aquel trance y mientras esperaba la sucesiva toma de hábitos se puso de manifiesto que su conversión ni iba a ser fácil, ni que el hombre se resistiera en demasía a las tentaciones. De entrada, como ya no tenía casa en la capital del Tajo, se hospedó en la de una antigua amante, otra más, Jerónima de Burgos y cuando el auxiliar del cardenal, Obispo de Troya le conminó a que se rapara bigote y perilla por ir en contra de los usos religiosos, le contestó muy a su estilo y con mucha sorna: «De Troya tenía que vivir lo que aplacase mis incendios».

Para mayor enredo y como seguía, aunque con mucho cargo de conciencia, actuando como secretario y alcahuete epistolar en su correspondencia con sus amantes, del duque de Sessa, un Fernández de Córdoba, su confesor se niega a darle la absolución tras haber sido ordenado.

Causa de Santa Teresa

Intervino el cardenal Bernardo Sandoval para arreglarlo y, considerando el prestigio que el famoso dramaturgo aportaba a la Iglesia, le nombró vocal en el proceso de beatificación de Teresa de Jesús. Otros no fueron tan condescendientes, sobre todo cuando pronto hubo noticias de que sucumbía a los pecados de la carne.

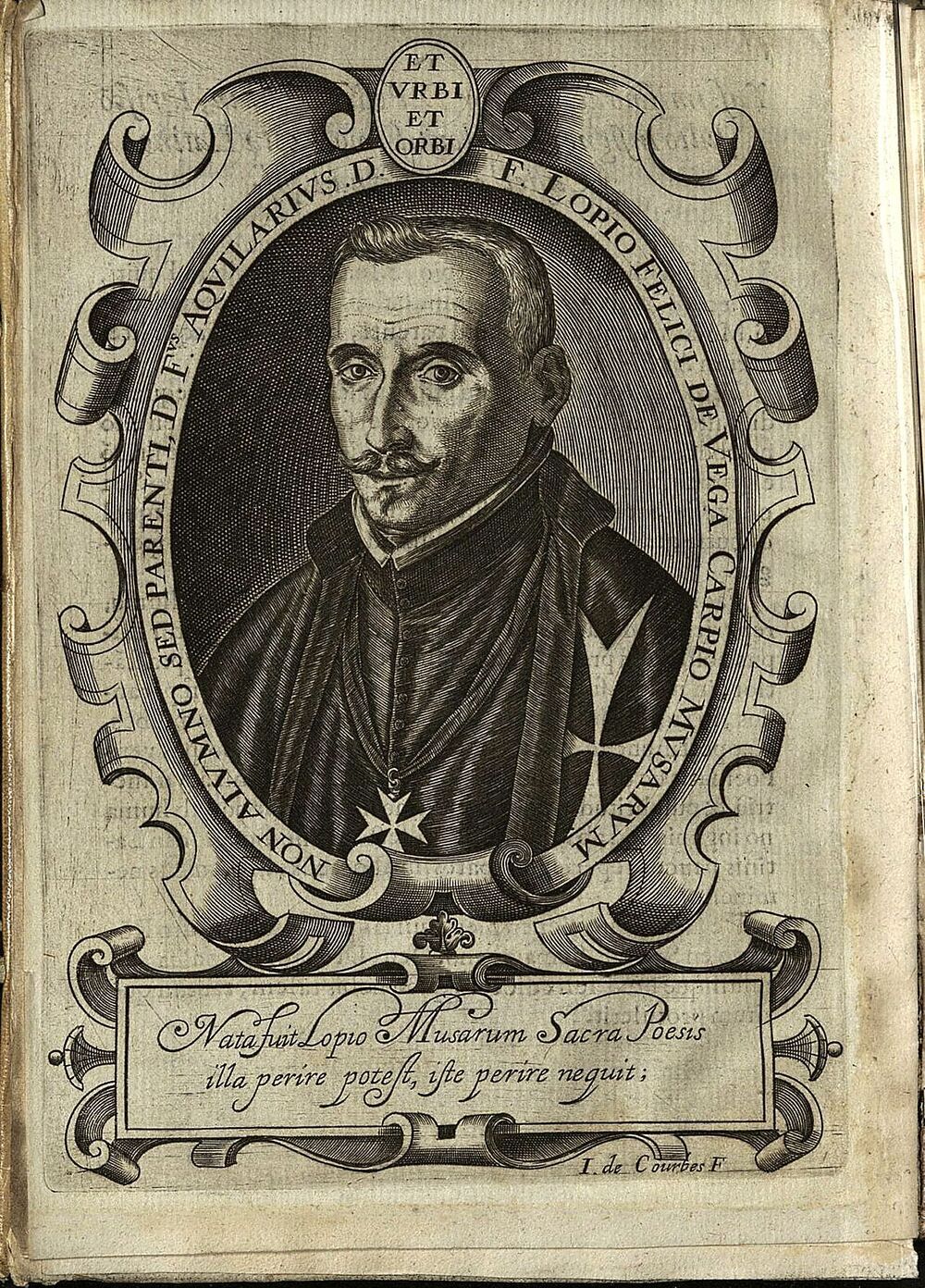

El Papa Urbano VIII concedió a Lope el título de Doctor en Teología y el distintivo de la Cruz de Malta, que tanto le enorgullecía. El cardenal-infante, don Fernando de Austria, hijo de Felipe III lo cesó en varios cargos. El propio Lope, consciente de su torbellino, escribe: «Yo he nacido en dos extremos, que son amar y aborrecer; no he tenido medio jamás... Yo estoy perdido, si en mi vida lo estuve, por alma y cuerpo de mujer, y Dios sabe con qué sentimiento mío, porque no sé cómo ha de ser ni durar esto, ni vivir sin gozarlo...»

El Papa Urbano VIII concedió a Lope el título de Doctor en Teología y el distintivo de la Cruz de Malta, que tanto le enorgullecía. El cardenal-infante, don Fernando de Austria, hijo de Felipe III lo cesó en varios cargos. El propio Lope, consciente de su torbellino, escribe: «Yo he nacido en dos extremos, que son amar y aborrecer; no he tenido medio jamás... Yo estoy perdido, si en mi vida lo estuve, por alma y cuerpo de mujer, y Dios sabe con qué sentimiento mío, porque no sé cómo ha de ser ni durar esto, ni vivir sin gozarlo...»

En aquel año, 1616, volvió a las andadas con escándalo tanto en el vecindario toledano como en el madrileño. Seguía además en sus tratos con el duque de Sessa, a quien acompañó hasta Irún, para desde allí, junto con la infanta Ana de Austria, dar escolta hasta Madrid a la futura esposa de Felipe IV, Isabel de Borbón, cuya influencia le permitía acceder a diferentes prebendas. Pero a cambio, tenía que seguir escribiéndole de encargo alcahueterías para sus amantes. Esto le provocaba grandes remordimientos de los que dejó constancia en Rimas Sacras, cuyos versos reflejan con total precisión la dualidad de su persona «Si el cuerpo quiere ser tierra en la tierra / el alma quiere ser cielo en el cielo».

María de Navares

El cuerpo de Lope seguía pidiéndole el de una mujer por muy cura que fuese. El último y largo amor de su vida apareció tan solo a los dos años de ordenarse. Era una hermosa joven a la que habían casado contra su voluntad a los 13 años y que estaba separada, María de Navares (Marcia Leonarda en las novelas, y Amarilis en las poesías de Lope). Contaba con 24 años, mientras él ya andaba por los 55. De pelo rizado, cuerpo juncal y ojos verdes, era aficionada a la poesía y ella misma componía versos, amén de tañir instrumentos, cantar y bailar con mucho arte. Llegó a representar como actriz alguna obra de Lope en su propia casa.

Su relación tuvo fruto inmediato. Una hija nacida en 1617, de nombre Antonia Clara, que iba a ser la alegría y a la vez disgusto de la vejez del dramaturgo. A la muerte del marido de Navares, las llevó con él a su casa. El comportamiento de Lope con ambas, madre e hija, fue ejemplar. Al quedar María ciega en el año 1622 y perder la razón al final de su vida, la mantuvo y cuidó hasta su muerte, en la casa familiar, con 41 años, en 1632. La recordaba así en uno de sus sonetos: «Que al amor verdadero no le olvidan el tiempo ni la muerte». Indudablemente Lope la había amado mucho y así lo expresó.

La vida del genio prosiguió con grandes éxitos en la escena y cambiante fortuna fuera de ella. Su mayor logró y honor fue conseguir en 1627 el ingreso en la Orden de Malta, en la que intervino el propio Papa Urbano VIII para que le eximieran de algunas de las probanzas de hidalguía que eran preceptivas. A Lope le enorgulleció aquello de tal manera que se hizo retratar, y fue siempre su cuadro favorito, con el hábito de San Juan de Jerusalén. Durante su vida tuvo debilidad por las órdenes de caballería, y en especial por ésta a la que había dedicado en 1603 la pieza teatral El valor de Malta, que se ambienta en sus batallas contra los turcos en el Mediterráneo.

Al año siguiente, ya con 66 años, estuvo al borde de la muerte, preso de fiebres, calenturas e hinchazones que le tuvieron casi un mes en cama, pero recuperó.

Los años restantes no le trajeron muchas alegrías al Fénix de los ingenios más allá del reconocimiento a su obra literaria, que ese siempre le tuvo. El duque de Lerma, el gran valido de Felipe III, cayó en desgracia al igual que el duque de Sessa, que fue desterrado de la Corte. El Conde Duque de Olivares, sabedor de estas anteriores relaciones, lo ignoró por completo intentando dar imagen de un nuevo tiempo alejado de aquellas corrupciones y escándalos.

Su situación, siendo sacerdote, y cobijando a amante y prole en su casa tampoco le ayudaba. Juan Ruiz de Alarcón, el también extraordinario dramaturgo de origen mexicano, le aludió en una estrofa de una de sus obras, haciendo referencia a la cohabitación con la hermosa moza.

Pero quizás, el golpe más duro de Lope de Vega se lo iba a propinar su hija Antonia Clara, la menor de toda su descendencia y la alegría de su vejez. Ésta se fugó del hogar paterno, dos años después de morir su madre, y con tan sólo 17 años, con un caballero de la orden de Santiago, de nombre Cristóbal y con el premonitorio apellido de Tenorio, contra quien poco pudo hacer Lope, pues era un protegido del conde-duque de Olivares y ayuda de cámara de Felipe IV.

Sería la puntilla para un quebrantado Lope de Vega, quien para remacharle más el clavo de la desdicha había recibido también aquel mismo año la noticia de que su único hijo varón vivo, Lope Félix, fruto de su relación con Micaela Luján, había muerto ahogado en aguas de la isla Margarita donde se dedicaba a la búsqueda de perlas. Solo vivía ya pues, de toda su larga prole, la mayor de todos ellos, la monja Marcela, que fue la única en sobrevivirlo.

A Lope ya no le quedaban ni siquiera nietos a los que poder ver y tratar. Feliciana, su única hija legítima habida en su primer matrimonio, había tenido dos hijos, pero la una se había metido a monja y el chico, Luis Antonio de Usategui y Vega, había muerto en Milán combatiendo en los ejércitos reales. Su triste sino de tener que enterrar él a su descendencia se cumplió hasta el final de sus días.

Félix Lope de Vega murió el 27 de agosto de 1635 y sus restos fueron enterrados en la iglesia de San Sebastián, en la calle Atocha de Madrid, pero no tardaron en pasarle a una fosa común. En su fallecimiento, centenares de autores le dedicaron elogios, tanto en el imperio hispano como en otros lugares del mundo. El público siempre le había otorgado su favor. Tanto era así que bastaba con decir y se decía: «Es de Lope», para expresar que merecía la pena ir a verla.